Réveil ou disparition ? L’avenir de la RDC face aux défis de la région des Grands Lacs

Le destin de la RDC, à l’instar de nombreux pays d’Afrique centrale, ne se jouera pas uniquement sur le terrain des rivalités extérieures.

- Entre mythes et réalités : replacer l’histoire dans son contexte

- Les véritables faiblesses internes : un État en quête de réforme

- Le poids d’une jeunesse en veille : mythe ou réalité ?

- Éviter la stigmatisation : l’importance de la nuance

- Perspectives et solutions concrètes

- Un réveil fondé sur la connaissance et la volonté d’agir

- Dernières réflexions:

- Questions pour Stimuler la Discussion

- <strong>Lectures Complémentaires</strong>

« Quand la conscience historique, le sursaut civique et la reforme institutionnelle deviennent le seul chemin pour éviter la disparition. »

L’alerte est lancée : si la République démocratique du Congo (RDC) ne se réveille pas, certains craignent de la voir un jour disparaître de la carte du monde. Pourtant, limiter l’analyse à la seule “menace extérieure” dite « tutsie » serait une grave erreur. Les dynamiques régionales, le poids de l’Histoire, l’influence d’intérêts économiques internationaux et les défaillances internes en matière de gouvernance ont tous façonné l’instabilité de la région des Grands Lacs. Cet article propose un regard approfondi, loin des raccourcis alarmistes, pour encourager un réveil congolais basé sur des informations solides et des solutions concrètes.

Entre mythes et réalités : replacer l’histoire dans son contexte#

Lorsqu’on évoque la “philosophie tutsie d’Ubwenge” ou l’idée d’une prétendue “expansion” rwandaise, on ne peut ignorer que ces interprétations soulèvent d’importants débats chez les historiens et observateurs de la région. Le concept d’Ubwenge, qui renvoie à l’intelligence, la ruse et la résilience, n’est pas un simple outil de conquête. Il puise ses racines dans la culture rwandaise et peut être compris comme une façon de s’adapter aux défis historiques et sociaux.

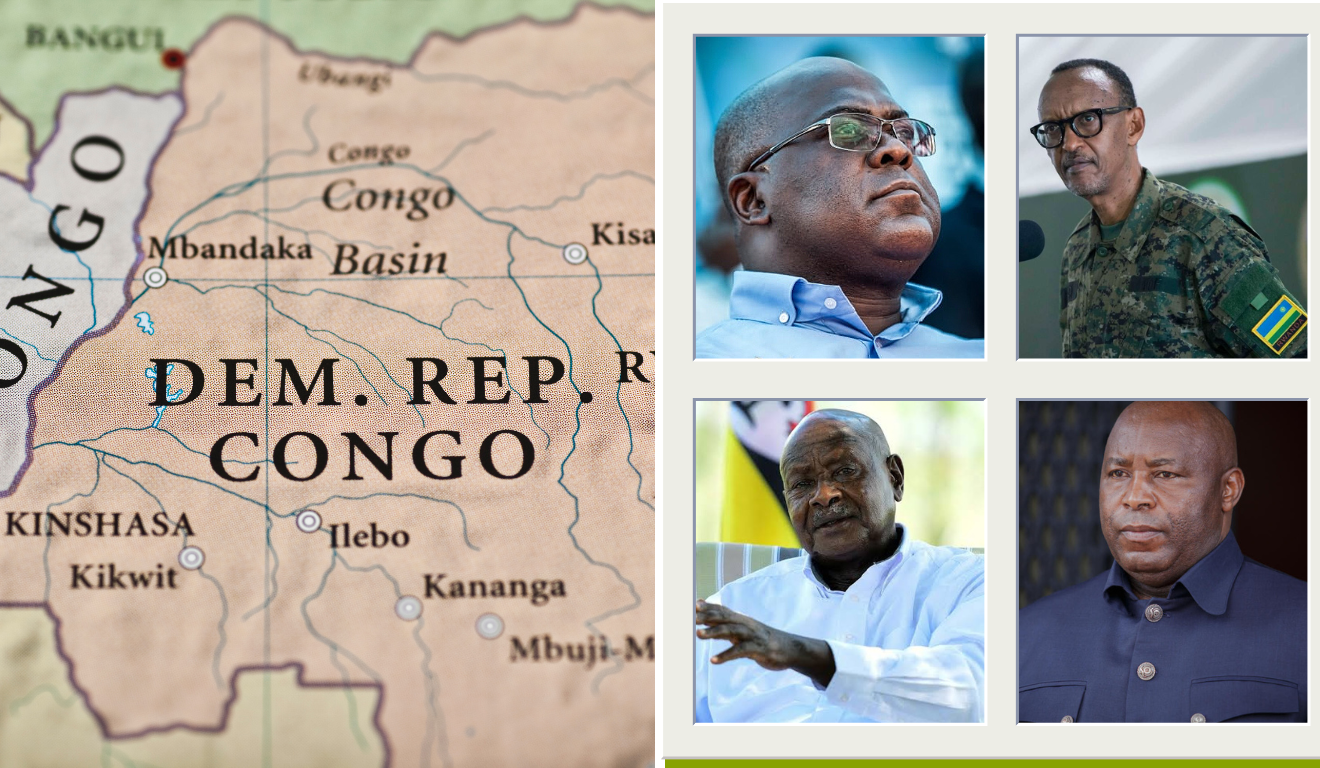

Cependant, certaines voix accusent les élites tutsies d’avoir pris le pouvoir à Kampala en 1986, à Kigali en 1994, et d’avoir brièvement étendu leur influence jusqu’en RDC. D’autres contre-analyses estiment que réduire ces événements complexes à une seule mainmise ethnique est non seulement simpliste, mais aussi potentiellement dangereux. Le International Crisis Group et l’African Research Bulletin, par exemple, insistent sur le fait que les crises des Grands Lacs trouvent leurs racines dans des conflits multiples : rivalités politiques, convoitises minières, instrumentalisations ethniques, interventions étrangères, et faillites institutionnelles locales.

Les véritables faiblesses internes : un État en quête de réforme#

Pour comprendre la vulnérabilité de la RDC, il faut d’abord pointer du doigt ses propres difficultés internes. La corruption endémique, la fragmentation politique, l’insuffisance des infrastructures et l’absence d’une gouvernance transparente affaiblissent l’État congolais depuis l’indépendance. Dans un entretien mené à Goma, un militant local affirme :

« On crie souvent au complot étranger, mais regardez nos routes, nos écoles, nos hôpitaux. Qui est responsable de leur délabrement ? Nous devons balayer devant notre porte avant tout. »

Ces réalités internes permettent aux forces extérieures — qu’elles soient politiques, militaires ou économiques — de trouver des failles et d’étendre leur influence. Sans réformes institutionnelles solides et une vraie volonté de rupture avec la corruption, la souveraineté congolaise restera fragile.

Le poids d’une jeunesse en veille : mythe ou réalité ?#

Un des reproches couramment adressés à la société congolaise concerne la prétendue « léthargie » de sa jeunesse. Certes, les distractions modernes et la précarité peuvent décourager l’engagement civique, mais des mouvements comme LUCHA (Lutte pour le Changement) en RDC ou Y’en a Marre au Sénégal démontrent que la jeunesse peut être un moteur d’actions sociales et politiques. Selon un rapport de l’Observatoire de la Jeunesse Africaine, la participation citoyenne au sein d’associations et d’ONG est en hausse dans certaines grandes villes congolaises, preuve que tout n’est pas figé dans l’inaction.

Pour autant, il manque souvent un cadre propice à ces initiatives. Beaucoup de jeunes militants déplorent un manque de soutien étatique, la répression politique ou l’instrumentalisation de leurs actions par des partis en quête de légitimité. Un soutien financier et logistique ciblé, par des fondations locales ou internationales, constituerait déjà un pas décisif pour transformer l’énergie des mouvements de base en force politique pérenne.

Éviter la stigmatisation : l’importance de la nuance#

Peindre l’ethnie tutsie comme un bloc homogène de conquérants est non seulement historiquement faux, mais aussi dangereux. La région des Grands Lacs est tissée de migrations successives, de liens familiaux transfrontaliers et de coopérations économiques qui dépassent les identités ethniques. Un discours qui pointe du doigt « les Tutsis » dans leur ensemble frise la généralisation abusive et nourrit les tensions. Plutôt que d’attiser des sentiments xénophobes, un média responsable se doit de présenter différentes facettes de la réalité, y compris les oppositions, les alliances et les efforts de réconciliation opérés à l’intérieur du Rwanda, du Burundi, de l’Ouganda et de la RDC.

Perspectives et solutions concrètes#

- Réformes institutionnelles audacieuses

- Améliorer la transparence financière, lutter contre la corruption, redéfinir l’organisation territoriale et renforcer l’indépendance de la justice.

- Permettre aux acteurs de la société civile et aux médias de fonctionner librement, sans craindre les représailles.

- Renforcement de l’éducation et de l’esprit critique

- Introduire des modules d’histoire de la région et de pensée critique dans les programmes scolaires, pour que les jeunes comprennent les enjeux et développent leur propre analyse.

- Encourager la formation professionnelle afin de canaliser l’énergie de la jeunesse vers la construction économique et sociale du pays.

- Promotion du dialogue interrégional

- Créer des plateformes de discussions (conférences, forums en ligne, échanges universitaires) impliquant les pays des Grands Lacs, afin de réduire la méfiance mutuelle.

- S’appuyer sur les institutions régionales existantes, comme la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), pour trouver des mécanismes de résolution pacifique des conflits.

- Valorisation des initiatives citoyennes

- Soutenir financièrement et logistiquement les mouvements de jeunesse, les coopératives paysannes et les groupes de défense des droits humains.

- Mettre en avant des exemples de réussite, que ce soit à Bukavu, Goma ou Lubumbashi, pour encourager l’émulation locale.

- Collaboration internationale équilibrée

- Inviter des organismes comme l’International Crisis Group, l’Organisation des Nations Unies et l’Union africaine à jouer un rôle de médiateur sans s’ingérer dans la souveraineté nationale.

- Négocier des partenariats économiques ou sécuritaires sur des bases transparentes et équitables, afin de limiter le pillage des ressources naturelles.

Un réveil fondé sur la connaissance et la volonté d’agir#

S’il est primordial que les Congolais prennent conscience des enjeux géopolitiques qui affectent leur pays, il est tout aussi crucial d’éviter tout repli identitaire ou tout discours de haine. Les tragédies successives dans la région des Grands Lacs rappellent que l’instrumentalisation ethnique a toujours mené à l’escalade des violences.

Pour bâtir un avenir solide, la RDC doit non seulement confronter son propre héritage d’instabilité et de mauvaise gouvernance, mais aussi nouer des relations équitables avec ses voisins. Le réveil congolais, celui qui pourra véritablement empêcher le pays de “disparaître”, passera par l’engagement informé de sa jeunesse, la mobilisation de la société civile, et une politique audacieuse de réformes internes. Seul un tel sursaut — ferme, mais éclairé — pourra redessiner la place de la RDC sur la carte géopolitique de l’Afrique centrale et dans le cœur de ses citoyens.

Dernières réflexions:#

Le destin de la RDC, à l’instar de nombreux pays d’Afrique centrale, ne se jouera pas uniquement sur le terrain des rivalités extérieures. Il se décidera avant tout dans la capacité des Congolais à réinventer leurs institutions, à mobiliser leur jeunesse et à se confronter à une histoire dont les leçons restent insuffisamment explorées. Si l’horizon paraît sombre, l’espoir peut venir de cette même pluralité d’acteurs, de voix citoyennes et d’initiatives locales qui composent le tissu congolais.

En fin de compte, la disparition dont on agite la menace ne serait pas seulement géographique, mais aussi culturelle et spirituelle—un anéantissement du potentiel colossal d’un pays pourtant au cœur même de l’Afrique. Le réveil, s’il se produit, ne sera pas l’effet d’un simple sursaut, mais plutôt celui d’une prise de conscience collective, soutenue par la volonté de regarder la réalité en face et d’agir.

Questions pour Stimuler la Discussion#

- Quel rôle la jeunesse congolaise doit-elle jouer pour transformer la situation politique et sociale de la RDC, et comment les anciens peuvent-ils y contribuer ?

- Dans quelle mesure la responsabilité des défis de la RDC incombe-t-elle aux influences étrangères par rapport aux dysfonctionnements internes ?

- Comment encourager un dialogue interrégional plus constructif dans la région des Grands Lacs, malgré les méfiances historiques et politiques ?

- Quelles solutions pratiques, à court et moyen termes, permettraient d’accroître la stabilité et de promouvoir la cohésion entre les différentes communautés locales et transfrontalières ?

- Comment éviter que l’analyse des conflits ne devienne un prétexte pour nourrir la xénophobie, tout en abordant ouvertement le sujet des ingérences et rivalités externes ?

Lectures Complémentaires#

Pour approfondir les questions liées aux tensions régionales, un point de départ incontournable reste l’International Crisis Group, qui publie régulièrement des rapports détaillés sur les crises et les efforts de médiation en Afrique centrale. On peut notamment consulter l’analyse disponible sur https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa, qui dresse un tableau complet des dynamiques politiques et sécuritaires au Congo, au Rwanda et au Burundi.

De même, pour comprendre l’impact historique et les conséquences géopolitiques de ces conflits, l’African Studies Center propose un riche éventail de documents et d’articles de fond sur son site https://africa.harvard.edu. Vous y trouverez des études académiques approfondies, rédigées par des chercheurs de renom, abordant les origines coloniales et postcoloniales des rivalités régionales.

Enfin, pour un regard journalistique plus orienté sur l’actualité, il est toujours utile de parcourir le dossier « Grands Lacs » de Jeune Afrique, accessible via https://www.jeuneafrique.com/dossiers/grands-lacs. Régulièrement mis à jour, ce dossier mêle analyses politiques, reportages de terrain et entretiens avec des acteurs clés, offrant un panorama critique et nuancé de l’évolution récente dans la sous-région.

Ces ressources, croisées avec des témoignages locaux et des études de terrain, peuvent aider à comprendre l’ampleur des défis auxquels la RDC et ses voisins font face, tout en offrant des pistes pour un avenir plus stable et apaisé.